Als wären wir der Gegenwart entrückt

Die Ausstellung "Der andere Picasso" im Kunstmuseum Moritzburg

von Louisa Engel | veröffentlicht am 07.04 2023

Beitragsbild: „Pablo Picasso: Der andere Picasso: Zurück zu den Ursprüngen. Keramische Arbeiten & Werke auf Papier“, Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), 2023; Foto: Marcus-Andreas Mohr, für die Werke von Pablo Picasso: © Succession Picasso, VG Bild-Kunst, Bonn 2023

„Der andere Picasso: zurück zu den Ursprüngen“ heißt die aktuelle Sonderausstellung in der Moritzburg. Doch warum braucht es einen anderen Picasso? Die Ausstellung zeigt Keramiken und Grafiken, die bislang wenig Beachtung in Picassos Schaffen gefunden haben. Statt jedoch nur anderen Medien in seinem Werk Aufmerksamkeit zu schenken, wäre ein tatsächlich anderer Picasso wesentlich dringlicher gewesen, bei dem die problematische Verknüpfung von Werk und Leben im Rahmen einer zeitgemäßen Ausstellungspolitik kontextualisiert wird.

Das Himmelblau von Vallauris, dem mondänen Seebad an der Côte d’Azur, in dem sich Picasso ab 1946 in der Madoura-Werkstatt der Keramik zuwandte[i], legt sich schwül um uns. Da beginnen wir in unseren Mänteln zu schwitzen und realisieren: Es ist März, es schneit und wir meinen uns in einer anderen Gegenwart.

Vor diesem Blau erscheint alles, was in der Ausstellung in der Moritzburg in Halle anlässlich des fünfzigsten Todestages des Künstlers zu sehen ist. Der Hang zur dominanten Wandfarbe ist in der Moritzburg nichts Neues, auch wenn sie sich für jede weitere Sonderausstellung verändert. Aktuell zu sehen sind in der „Burg der Moderne“ keramische Arbeiten und Grafiken, überwiegend Lithographien und Radierungen, aber auch poetische Arbeiten Pablo Picassos sowie seine Zusammenarbeit mit dem Ballet Russes für die Ballettinszenierungen Parade und Le Tricorne, die 1917 und 1919 uraufgeführt wurden. Die beiden Kurator*innen Helena Alonso und Óscar Carrascosa möchten hier mit den Keramiken und Grafiken eine andere Facette des viel beschworenen Genies entdecken.[ii] Sie legen dabei den Fokus auf Medien in Picassos Schaffen, die jenseits seiner Königsdisziplin der Malerei liegen, um einen „anderen“ Picasso zu zeigen. Die Präsentation eines „anderen“ Picassos wäre jedoch auch die Gelegenheit gewesen, eine neue und differenzierte Sicht auf den Künstler zu werfen und seine längst nicht mehr unangetastete Person auf den Boden aktueller Diskurse mit einer zeitgemäßen Ausstellungspolitik zu stellen.

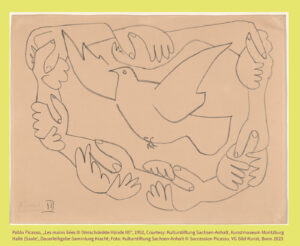

Picasso steht mit einem Palmenblatt vor seinen Keramiken im Eingang der Ausstellung und blickt die Besucher*innen von der Wandtapete aus an. Auf den Keramiken im Raum, zumeist Gefäße und Teller, sind vor allem Tiere zu sehen, die zu klassischen Motiven Picassos gehören, Stiere, Eulen und Tauben, aber auch menschliche Gesichter. In den Grafiken lassen sich hingegen deutlicher die Bezüge zu Picassos Leben lesen. Sie zeigen häufig Szenen zwischen Maler und Modell und zitieren aus der antiken Mythologie. Einige der Grafiken verschenkte Picasso zur Unterstützung an Freunde, die sich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten befanden, auch wenn er selbst in diesen Widerstandskämpfen nicht aktiv in Erscheinung trat. Im Vergleich zu den Grafiken wirken die Keramiken regelrecht statisch, ist hier stets nur eine Figur Gegenstand der Darstellung, wodurch sich deutlich weniger Narrative entfaltet. Kontextualisiert werden die Werke in der Ausstellung durch große Begleittexte an den Wänden, die versuchen, die Werke bestimmten Themen zuzuordnen, die unter anderem auf Picassos spanische Heimat oder sein Verhältnis zur Poesie referieren. Immer wieder sind in der Ausstellung die großen Tapeten mit Fotografien Picassos zu sehen, auf denen der Künstler immer größer wird. Nahtlos gehen diese über in die blauen Wände der Ausstellungsarchitektur und werden zugleich zum Display der Werke. Während jener Picasso mit dem Palmenblatt vom Beginn der Ausstellung noch etwas kleiner als lebensgroß erschien, blickt am Ende der Ausstellung das überlebensgroße Portrait des Künstlers unumwunden in den Raum. Jener Teller vor dem Portrait, Hibou aux ailes déployées (Eule mit ausgebreiteten Schwingen) aus dem Jahr 1957, den auch das Titelbild der Ausstellung zeigt, könnte der Picasso an der Wand statt der Eule als einen Kaffeeuntersetzer auf der Hand halten. Und spätestens ab hier kommt man nicht mehr um die implizite Message dieser Ausstellung herum: Hier überragt der Künstler sein Werk.

Nun steht man mit dem Vorhaben einer Picasso-Ausstellung vor der Wahl, welchen Picasso man zeigen möchte, denn es gibt längst nicht mehr nur einen. Im Kalten Krieg wurde Picasso in Ost und West sehr unterschiedlich inszeniert, wie vor kurzem sehr differenziert die Ausstellung „Der geteilte Picasso“ kuratiert von Julia Friedrich im Museum Ludwig in Köln zeigte. Die BRD inszenierte Picasso als den Künstler der Moderne, der ganz im Zeichen der vordergründig apolitischen, hintergründig politisch durchtränkten Abstraktion stand. Diese Inszenierung Picassos traf im Westen auf ein Publikum, das den Künstler noch vor Kurzem als „entartet“ bewertet hatte.[iii] Das politische Interesse von Picasso in seinen Werken wurde im Westen banalisiert. Der Kunsthistoriker Werner Haftmann, wesentlicher Vordenker der ersten documentas, der sein Wirken im Nationalsozialismus mittels starken Interesses an „abstrakter Kunst“ vertuschte, hob an Picasso vor allem seine Zeichenhaftigkeit hervor. Nun denkt man hier an Zeichen als Symbole, die Bedeutung konstruieren. Doch Haftmann sah in Picassos Werken vor allem Kunstzeichen, die durch ihre Wandelbarkeit zum Ausdruck des Anti-Totalitarismus wurden.[iv] Wo im Westen ein apolitischer Picasso konstruiert wurde, waren es in der DDR gerade Picassos politische Werke, insbesondere Guernica und Massaker in Korea, die einen besonderen Stellenwert erhielten. Dort war Picasso vor allem Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, besuchte Kongresse der Friedensbewegung und galt als Künstler von Bildern, die den antifaschistischen Kampf symbolisierten.[v] Bertolt Brecht holte in den 1950er Jahren die Friedenstaube auf den Vorhang des Berliner Ensembles.[vi] Auch Kunstkritiker*innen der DDR betonten die Besonderheit von Picassos Bildzeichen, jedoch nicht, weil sie ihre Bedeutung stetig wandeln konnten, sondern gerade, weil sie ein politisches Anliegen verfolgten.[vii] Diese Argumentation begründete auch, warum Picasso im Osten eben kein Formalist war[viii]: Seine Zerstörung der Formen zeigte einen Zustand der Welt, den es zu verbessern gelte.[ix] Picasso selbst begriff sich als politische Person und sein Werk war von dieser Politisierung nicht losgelöst.[x] Wie jedoch seine künstlerische Position politisch rezipiert wurde, unterschied sich in Ost und West stark. Beide Indienstnahmen des einen Picassos als apolitischen Modernisten im Westen und des anderen als Symbolträger des Pazifismus im Osten mögen seinem Werk nicht unbedingt gerecht geworden sein. Doch wie wird man Picasso und seinem Werk gerecht? Und sollte man überhaupt den Anspruch erheben, ihm und seiner Kunst gerecht zu werden?

Jener „andere Picasso“, der heute in der Moritzburg gezeigt wird, erscheint als politisch interessierte Person. Nun könnte man meinen, es sei zeitgemäß, künstlerische Produktionen nicht mehr aus den sozialen und politischen Kontexten ihres Entstehens heraus zu lösen, sondern sie als gesellschaftlich involvierte Praktiken zu zeigen. Doch gerade bei Künstlern wie Picasso, wo Werk und Leben auf so enge Weise verflochten sind, stehen wir auch vor dem Dilemma, wie wir damit umgehen, dass Picasso eben nicht nur seinen Pazifismus künstlerisch ausdrückte, sondern seine Werke zugleich ein Resultat seines misogynen Verhaltens gegenüber jenen Frauen sind, mit denen er zusammen lebte. Picassos Werke wurde in Ausstellungen schon oft als Protest gegen den Faschismus interpretiert, ein feministischer Blick auf seine Frauendarstellungen wurde bislang nur selten gewagt. So beschert die emotionale Krise, in die Picasso nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau Olga Chochlowa stürzte, den Besucher*innen in der Moritzburg einige Gedichte. Was jedoch weder in diesen, noch im Begleittext sichtbar wird, ist, dass genau jene Olga Chochlowa psychisch nie über die Beziehung mit Picasso hinweg kam, in der er sie durch eine Affäre mit Marie-Thérèse Walter verletzt hatte, die sich wiederum das Leben nahm, weil Picasso sie mit Dora Maar betrog, die wiederum psychisch erkrankte, weil Picasso sie für Françoise Gilot verließ.[xi] Die Reihe ließe sich hier fortsetzen. Dass diese Frauen Picasso ihre Gegenwart schenkten und er ihnen dafür in seinen Werken Unsterblichkeit gab[xii], kann leider nur bedingt über das Leiden dieser Frauen hinwegtäuschen. Françoise Gilot veröffentlichte 1964 gemeinsam mit dem Journalisten Carlton Lake das Buch „Leben mit Picasso“, in dem sie den Alltag mit dem Künstler beschrieb und von seinem manipulativen Verhalten und misogynen Behauptungen berichtet („Die beste Kur für eine unbefriedigte Frau ist es, ein Kind zu bekommen. […] Ein Kind schafft neue Probleme, die die alten verringern.“).[xiii] Sie fasst Picassos Blick auf die ihn umgebenden Frauen zusammen, indem sie ihn zitiert: „Es gibt zwei Kategorien von Frauen – Madonnen und Fußabtreter“[xiv]. Die erstere Rolle ging stets recht schnell in die letztere über und sorgte dafür, dass die zum großen Teil selbst als Künstlerinnen arbeitenden Frauen ihre Karriere hinter der Picassos zurückstellten.

Die Problematik, ob wir in aktuellen Ausstellungen Künstler*innen und Werk trennen oder sie in eins setzen sollten, weil wir uns mit dem sexistischen Verhalten von Künstlern konfrontiert sehen, betrifft nicht nur Picasso, sondern auch jüngere „Malerfürsten“.[xv] Beide Extreme können nicht der richtige Weg sein: Eine „Kunstgeschichte ohne Künstler“, die fein zwischen Werk und Künstler trennt, würde die biografischen Bezügen, die fest in Picassos Werken verankert sind, zugunsten einer formalistischen Eigenlogik der Werke überblenden. Hier würden wir uns wiederum einem Gedanken ästhetischer Autonomie annähern, wie er im Westen während des Kalten Krieges inszeniert wurde. Die andere Strategie der In-eins-Setzung von Werk und Autor birgt wiederum andere Problematiken: Hier müssen wir uns bei Picasso entscheiden, ob wir ihn als „Gutmenschen“ sehen wollen und die Schilderungen von Françoise Gilot ausblenden, um weiterhin einen naiven und unberührten Blick auf die Werke im Glanz von Picassos Genietum zu werfen. Oder aber wir entscheiden uns, auch diese „anderen“ Seiten des Künstlers in unsere Werkbetrachtung mit aufzunehmen. Doch wenn wir die Bedeutung von Picassos Werken vor allem auf seinen unerträglichen Umgang mit Frauen reduzieren würden, könnten wir wohl kaum noch einen Blick auf sein Werk werfen. Es ist kompliziert: Eine Trennung von Picasso als Privatperson und seinem Leben ist nicht möglich, eine In-eins-Setzung leider auch nicht zu bevorzugen. Doch wie immer ist es der Mittelweg, der uns hier eine Richtung zeigen könnte. Für einen zeitgemäßen Picasso kommen wir nicht umhin, dass das Private politisch ist und auf diesem Grundsatz sollte auch eine zeitgenössische Ausstellungspolitik, die Picasso zeigt, fußen. Zu politisch entschiedenen kuratorischen Haltungen gehört heute nicht nur eine Sensibilität für die politische Haltung eines*r Künstler*in, sondern auch ein Gespür für den aktuellen politischen Kontext, in dem eine Ausstellung entsteht. Für den „anderen Picasso“ in der Moritzburg finden Diskurse wie um den nun auch nicht mehr ganz so neuen #MeToo leider außerhalb der Ausstellung statt. Ein differenzierter Blick auf Picassos Person müsste sein Werk nicht herabwürdigen. Gerade das Aufzeigen seiner Ambivalenzen könnte vielmehr ermöglichen, ein ästhetisches Interesse an seinem Werk zuzulassen.

Natürlich sind Künstler*innen von den gesellschaftlichen Rollenbildern ihrer Zeit geprägt und jene Diskurse, die den männlichen Künstler und seine Muse nicht mehr zeitgemäß finden und hinterfragen, zu welchem Preis die Kunstgeschichte von männlichen Genies geschrieben wurde, hat Picasso vermutlich nur noch in seinen letzten Lebensjahren im Aufkeimen miterleben können, als er 1973 starb. Fünfzig Jahre später wiederum meint man hoffen zu dürfen, dass wir inzwischen Ausstellungsformate und -politiken entwickeln konnten, die weder die blanke Autonomie der Kunst oder ein männliches Genietum preisen, noch das Werk eines Künstlers durch seine politisch korrekte Einstellung übertünchen. Dass wir all dies längst durch kritische Auseinandersetzungen im Ausstellungsbetrieb überwunden hätten, erscheint leider als Illusion. So müssen auch emanzipative Debatten scheinbar irgendwann immer zurück zum Gegenstand ihrer Kritik und sich besinnen, wovon sie sich zu emanzipieren erhofft hatten. Jene Sicht auf Picasso, die die aktuelle Ausstellung in der Moritzburg stark macht, kehrt also gleich in mehreren Hinsichten „zurück zu den Ursprüngen“.

____________________________________

[i]Vgl. „Pablo Picasso: Der andere Picasso: zurück zu den Ursprüngen“, Moritzburg Halle, in: Medieninformation, 2023,

https://www.kunstmuseum-moritzburg.de/fileadmin/user_upload/Kunstmuseum_Moritzburg/PDF-Dateien/F_Medien/2023/kunstmuseum-moritzburg_mi2023_03_der-andere-picasso.pdf (letzter Zugriff: 23.03.2023)

[ii]Vgl. ebd.

[iii]Beate Söntgen, „Wer zum Teufel ist Picasso?“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.11.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/warum-das-museum-ludwig-picasso-ausstellt-17623017.html (letzter Zugriff: 23.03.2023)

[iv]Vgl. Julia Friedrich, „Der geteilte Picasso“, in: Julia Friedrich (Hrsg.) (2021): Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR. Publikation anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Museum Ludwig, Köln. Buchhandlung Walther und Franz König: Köln, S. 23-24.

[v]Vgl. Söntgen 2021.

[vi]Vgl. Friedrich 2021, S. 29.

[vii]Vgl. Söntgen 2021.

[viii]Vgl. ebd.

[ix]Vgl. Friedrich 2021, S. 30-31, Friedrich bezieht sich hierbei auf folgende Aussage Stephan Hermlins: „Manche behaupten, Picasso entstelle das Bild des Menschen. Zeigt er nicht vielmehr die Alternative, vor der die Menschheit steht? […] Die Zerstörung, die in seinen Bildern auftritt, ist das Wesen seiner Zeit.“

[x]Vgl. Friedrich 2021, S. 23.

[xi]Vgl. Françoise Gilot im Interview mit Malte Herwig, „Picasso war wie ein Taliban“, in: Süddeutsche Zeitung, 25.07.2012, https://sz-magazin.sueddeutsche.de/kunst/picasso-war-wie-ein-taliban-79086 (letzter Zugriff: 23.03.2023)

[xii]Vgl. Olivier Widmaier-Picasso, „Vorwort“, in: Margit Bernard (Hrsg.) (2022): Picasso. Frauen seines Lebens. Eine Hommage. Hirmer: 2022. S. 7.

[xiii]Vgl. Émilie Bouvard, „Pablo Picasso im toten Winkel. Zeugnisse und Analysen von Françoise Gilot und Hélène Parmelin“, in: Julia Friedrich (Hrsg.) (2021): Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR. Publikation anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Museum Ludwig, Köln. Buchhandlung Walther und Franz König: Köln, S. 222-223.

[xiv]Vgl. Markus Müller: „Françoise Gilot“, in: Margit Bernard (Hrsg.) (2022): Picasso. Frauen seines Lebens. Eine Hommage. Hirmer: 2022, S. 142-161

[xv]Vgl. Isabelle Graw, „Wie viel Person steckt im Produkt? Über die metonymischen Wechselbeziehungen zwischen künstlerischen Arbeiten und ihren Urheber*innen“, in: Texte zur Kunst, „Art History Update“, Heft Nr. 128, Dezember 2022, https://www.textezurkunst.de/de/128/isabelle-graw-wie-viel-person-steckt-im-produkt/?highlight=Picasso (letzter Zugriff: 23.03.2023)

Der Beitrag gibt nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.